ベトナム法人税の概要

2025/04/29

- I-GLOCAL CO., LTD.

- 米国公認会計士

- 熊谷 克樹

はじめに

ベトナムの法人税(Corporate Income Tax, CIT)は、国内で事業を行う法人に課される。日本の税制度とは大きく異なり、適切に対応しなければ不要な税負担を招く可能性があるため、控除制度や申告納税のスケジュール、税務調査の実務を正しく理解することが税務管理の鍵を握る。本稿では、法人税の基本ルールと実務上ポイントを解説する。

1.出国停止措置の対象者

ベトナムの法人税率は、近年一貫して引き下げられており、現在は20%と近隣諸国と比較しても魅力的な水準にある。

税率の推移

|

期間 |

税率 |

| ~2008年 | 28% |

| 2009年~ | 25% |

| 2014年~ | 22% |

| 2016年~ | 20% |

近隣諸国よりも低い税率

|

国 |

割合 |

| ベトナム | 20% |

| 日本 | 30~35% |

| 中国 | 25% |

| タイ | 20% |

| マレーシア | 24% |

| インドネシア | 22% |

| フィリピン | 25% |

2. ベトナムの税務調査

2.1. 税務調査の概要

ベトナムでは、税務申告時の審査はほとんど行われず、税法違反があった場合でも、主に後の税務調査で発覚するケースが一般的である。そのため、適正な税務処理を行うことはもちろん、申告後の対応も見据えた税務管理が重要となる。

また、少なくとも5年に1度は税務調査を受ける可能性が高く、その際は過去の申告内容が遡及的に確認される。特に、税務リスクの高い取引や控除・免税の適用には、十分な証憑が求められる。

さらに、日系企業の場合、原則として日系企業担当の税務調査チームが対応するため、日系企業の傾向を踏まえた調査が想定される。つまり、日本の税務実務とのギャップを適切に把握しないまま行った税務処理は思わぬ追徴につながる可能性がある。こうした背景を踏まえ、税務調査への準備と対応が、事業運営において重要なポイントとなる。

2.2. 追徴税の高負担リスク

ベトナムの税務調査における追徴課税は以下の通りとなる。

| 追徴の種類 | 金額 | 時効 |

| 本税(不足分) | 正しい税額 - 納付済みの金額 | 10年 |

| 延滞料 | 0.03%/日(10.95%/年) ※2016年6月分までは0.05%/日 |

10年 |

| 納税不足の罰金 (過少申告、過大還付) |

本税不足分の20% | 5年 |

| 不正行為の罰金 (脱税、不正行為) |

本税不足分の100%~300% | 5年 |

| 申告遅延の罰金 | 15,000,000 ~ VND 25,000,000/回 | 2年 |

| 行政処分 | 最高2億VND(120万円相当) | N/A |

比較のため、日本における追徴課税を簡略化して以下の通り示す(2025年時点。)。

| 追徴の種類 | 金額 | 時効 |

| 本税(不足分) | 正しい税額 - 納付済みの金額 | 5年(例外7年) |

| 延滞税 | ① 納付期限の翌日から2カ月間は年2.4%(7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い方) ② ①の翌日以降は年8.7%(14.6%と特例基準割合+ 7.3%のいずれか低い方) |

5年(例外7年) |

| 過少申告加算税 | 本税不足分の10%~15% | 5年(例外7年) |

| 無申告加算税 | 本税未納付分の15%~30% | 5年(例外7年) |

| 重加算税 (仮装や隠ぺいなどの悪質な行為があった場合) |

過少申告加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40% | 7年 |

補足

・時効は原則5年、偽りその他不正の行為が認定される場合は7年

・延滞税率は特例基準割合により変動する

・法定納期限より1年後の翌日から修正申告日(あるいは更正処分日)までは延滞税は免除される

①追徴課税と延滞料の高額負担

ベトナムでは、税務調査により発生する追徴課税や延滞料の負担が大きい。特に延滞料は年10.95%(0.03%/日)と日本より高率であり、時効期間もベトナムの方が長い。さらに、日本にある免除期間の制度も存在しない。適正な税務処理を徹底し、かつ期限内納税を確実に行うことで、リスクを最小限に抑えることが重要である。

②不正行為への厳罰

脱税や不正行為には追徴課税額の100~300%の罰金が科され、企業経営に大きな影響を及ぼす。意図せぬ不正の指摘をされないよう、正確な記帳や適切な証憑を備えるなど、税務管理を徹底する必要がある。

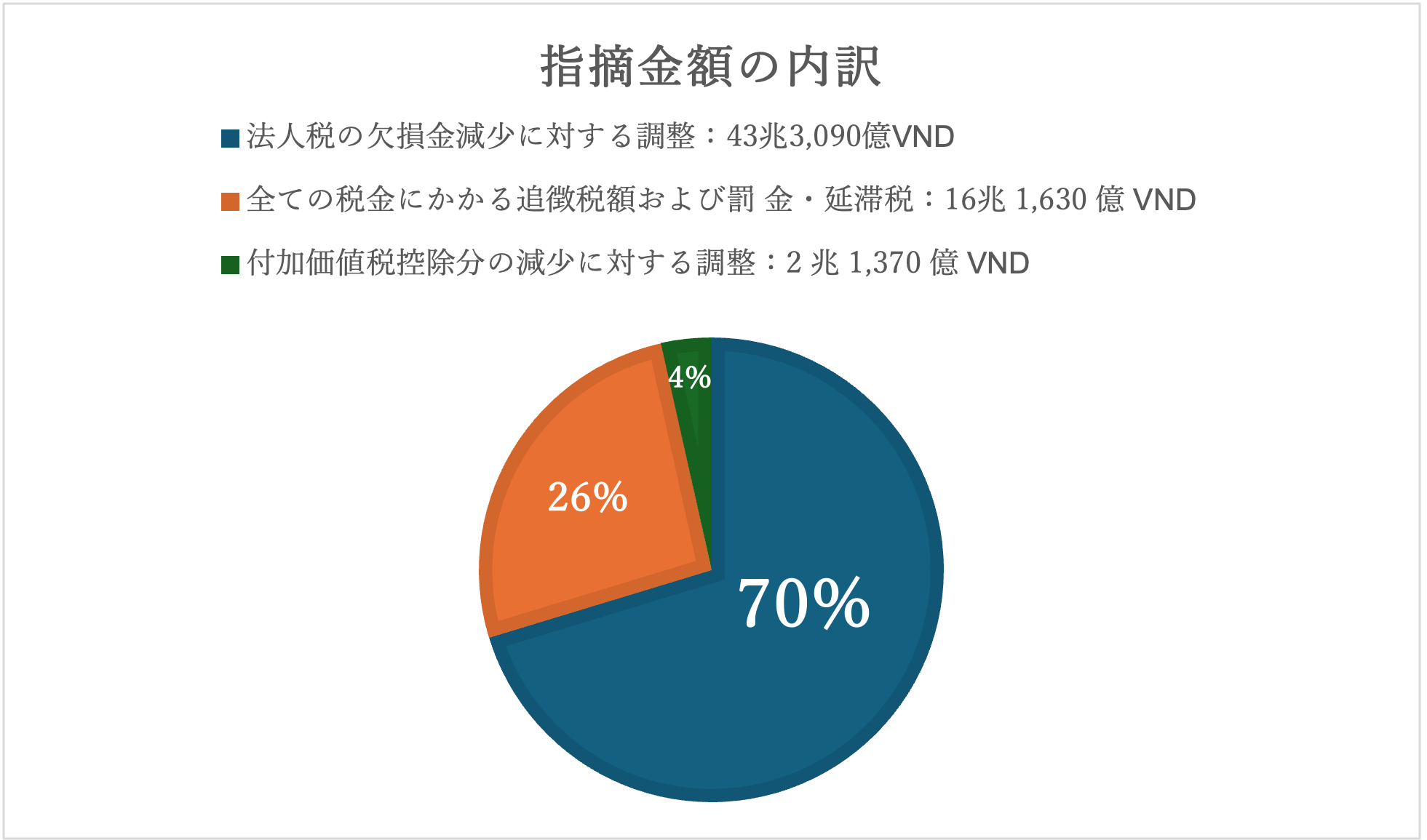

2.3 税務調査実績(出典:税務総局Website)

2023年の税務調査件数は66,241件にのぼり、その結果、約62兆VNDの追徴が指摘されている。指摘金額の内訳は以下の通りである。

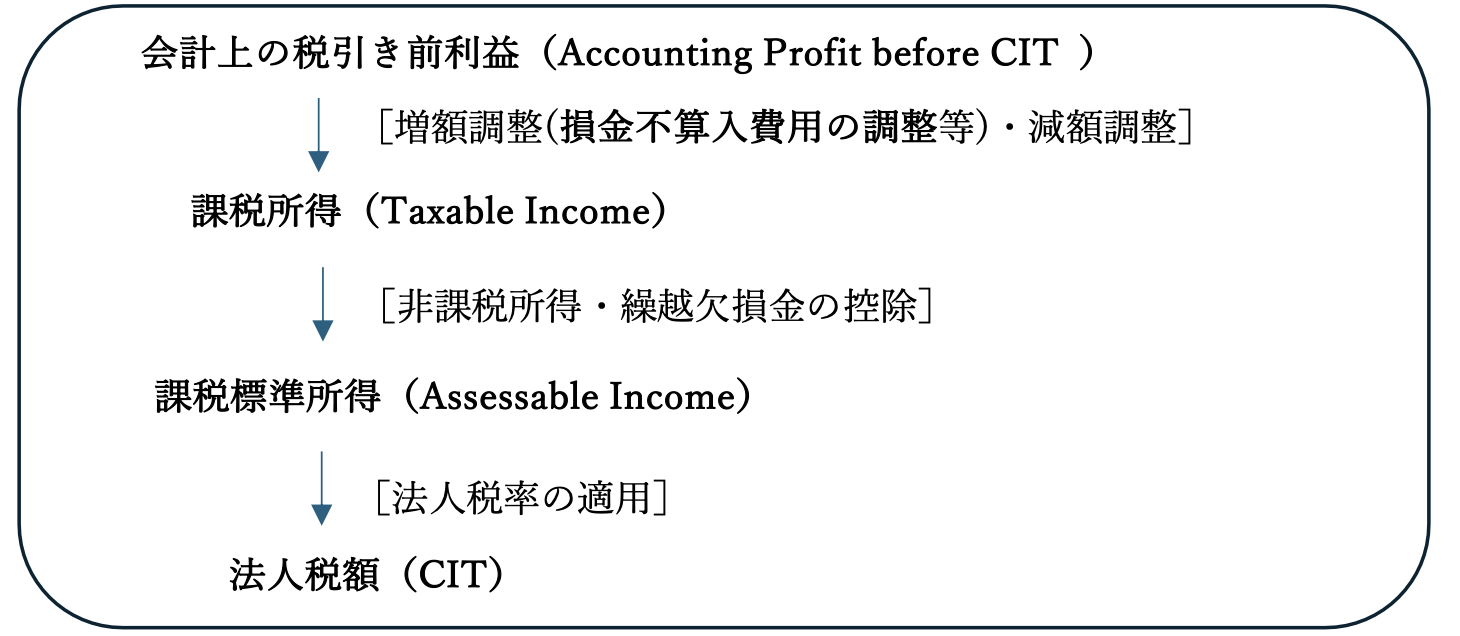

3. 法人税の計算方法

基本的な法人税計算のイメージとしては、以下の図のようになる。

実際の法人税確定申告書においては、次のフローで計算される。

4. 損金算入要件

課税所得の計算においては、以下4つの損金算入要件をすべて満たす必要がある。

・会社の事業活動に関係がある費用である

・適切なVATインボイスを有する

・取引に応じた適切な証憑(契約書、社内規定等)を有する

・2,000万VND以上の支払いは現金以外で決済されている

以下では要件ごとに実務上の留意点を紹介する。

4.1. 会社の事業活動に関係がある費用である

事業活動に関連する費用を明確に規定する法令はなく、税務調査では拡大解釈により事業との関連がないとみなされる可能性がある。主な否認事例として、以下の支出が挙げられる。

・ゴルフプレー代、ゴルフ会員権代

・カラオケ代、マッサージ代

・ビザ代、レジデンスカード代、家族の飛行機代、子どものスクールバス代

・当局への罰金

4.2. 適切なVATインボイスを有する

日本のインボイス制度は消費税の仕入税額控除に関わるのみであるが、ベトナムでは法人税の損金算入要件の一つとなっている。

そのため、必ずVATインボイスを発行してもらうことが重要であり、以下の点に留意する必要がある。

・会社名・税コード・住所をベトナム語で正しく記載されていること。

・国外で発生した費用についても、領収書等のベトナム語翻訳が必要。

4.3. 取引に応じた適切な証憑(契約書、社内規定等)を有する

税務調査では、取引の実態説明を待たず、証憑の不備を理由に直ちに損金が否認されることがあるため、十分な注意が必要である。求められる証憑は取引内容によって異なり、各種法規定の理解がポイントとなる。

例えば、賞与、各種手当、出張費、福利厚生、駐在員への各種費用は労働契約書や社内規定での記載が不十分として、損金として認められないことがある。

また、駐在員のパソコンなど、ハンドキャリーでベトナムに持ち込んだ資産や材料は、輸入時の通関書類が保管されていないことを理由に損金否認される可能性がある。

4.4. 2,000万VND以上の支払いは現金以外で決済されている

付加価値税込みで2,000万VND以上の支払いは、銀行送金やクレジットカードなどの非現金決済が必要である。現金払いの場合、損金として認められないため注意が必要である。

また、購入した財・サービスの価額と販売した財・サービスを相殺決済する場合、契約書に相殺決済の方法が明記されていないと、損金否認される可能性がある。

このような税務リスクを回避するためには、契約書に適切な決済方法を明記し、証憑を整備することが重要である。

5. 申告・納付のスケジュール

5.1. 年次確定申告

年次確定申告と納税の期限は、選択した会計年度の終了後3か月以内の月末となる。

| 会計年度(課税年度) | 申告・納税期限(終了後3か月以内の月末) |

| 3月決算(4月~3月) | 6月30日 |

| 6月決算(7月~6月) | 9月30日 |

| 9月決算(10月~9月) | 12月31日 |

| 12月決算(1月~12月) | 3月31日 |

5.2. 予定納税(利益がある場合のみ)

中間申告は不要であり、計算結果を所定の納付書に記載して納税する。

| 対象期間 | 納税期限(四半期から30日以内) |

| 第1四半期(Q1) | 4月30日 |

| 第2四半期(Q2) | 7月30日 |

| 第3四半期(Q3) | 10月30日 |

| 第4四半期(Q4) | 1月30日 |

第1四半期~第4四半期に予定納税した金額の合計額が、確定申告時の金額の80%未満の場合、80%までの差額に対して延滞料が課される。

| 確定申告時の年税額 | 予定納税の合計額 | 延滞料の有無 |

| 100% | 80%以上 | なし |

| 100% | 80%未満 | 80%までの差額に対し発生 |

日本とベトナムにおける法人税予定納税計算の違い

日本では、前期の法人税(年税額)を基に、予定納税の対象となる納税者へ税務署から納付額が通知される。一方、ベトナムでは、企業が当期の所得を基に自ら予定納税額を計算する必要がある。

| 国 | 計算基準 |

| 日本 | 前期分の所得・税額を基に計算 |

| ベトナム | 当期分の所得を基に企業が計算 |

5.3. 使用可能な通貨

ベトナムの会計処理では、VNDまたは外貨を使用でき、主要な取引通貨を選択可能である。一方、税務申告や納税にはVNDのみが使用され、外貨建て取引もVNDに換算して処理する必要がある。

| 処理 | 使用可能な通貨 |

| 会計処理 | VNDまたは外貨 ※主要な取引通貨を用いる |

| 申告・納税 | VNDのみ |

6. 優遇税制

代表的な優遇税制は以下の通りである。

| 事業区分 | 優遇措置 |

| 製造業 | 2年間免税 + その後4年間50%減税 |

| 製造業の拡張投資 | 2年間免税 + その後4年間50%減税 |

| ソフトウェア開発事業 | 優遇税率10%が15年間適用、かつ最初の4年間は免税 + その後9年間は50%減税 |

ただし、優遇税制の適用には規定に不明瞭な部分があり、当局が課税側有利に解釈を行い、適用を否認するケースも見られる。具体的には、以下のような事例が発生する可能性がある。

・優遇対象外事業からの課税所得に優遇税率を適用していたため、通常税率で再計算される。

・事業内容がソフトウェア開発に該当しないと判断され、優遇税制の適用が否認される。

優遇税制を適用する際は、事業内容が該当するかを慎重に確認し、適用要件を満たしていることを明確に証明できるよう準備することが重要である。

終わりに

ベトナムの法人税制度は日本と異なる点が多く、税務リスクを最小限に抑えるためには、最新の税制改正や運用実態を把握し、適切に対応することが重要である。特に、税務調査に対する事前の準備や適切な証憑の整備が求められる。本稿で紹介した法人税の概要や実務上の注意点を踏まえ、企業の税務管理体制の強化に役立てていただければ幸いである。